周武屏

「吳均堯」這個名號在文學界大家絕對不會陌生,他曾任《幼獅文藝》主編,並曾經獲得多項文學創作獎及噲炙人口的著作。不過他除了在台灣有名之外,也是華府作家協會衆多會員的老朋友及老師,多次來給我們做專題演講及工坊上課。 當他的講題「寫作的基本與進階」首次出現在月訊中,會員們可能有不同的想法。初學者認為這是上寫作基本功的課程,資深會員也許覺得寫作的基本功我大概應該有啦,還要進階嗎?聽聽看。不過兩個小時的課聽下來,的確感受到吳老師將他多年寫作的經驗,坦誠地與我們分享。有點抽象,但他盡量用幾篇文章具體地表達出來,讓我們能夠了解。

他很有創意地將「寫作文」與「創作」做了一個比較。這突然將我帶回到小學及中學老師要我們寫作文的年代。沒錯,我們為了獲得高分,是不是都引經據典,拋拋書包,表示自己滿腹經綸,寫一篇起、承、轉、合的標準八股文章。老師看後龍心大悅,認為孺子可教也,這位老師認為他教得好,更有面子,高分可期,師徒擊掌互賀,雙得益彰。

可是到了真正進入了文學世界,希望有獨竪一幟的創作,形勢丕變。選擇入世者,要面對的是雜誌、副刊主編、文學獎評等嚴苛的考核。 就算是不求聞達的出世文友,也希望對自己的文學修養有所交代,不致糟蹋了文學之美。因此隨著寫作心態及目的之改變,文章的結構、修辭、風格都隨著改變。

吳老師提到創作性的寫作要經過發洩、發表及發現,我覺得這是一個很好的建議。創作者感到才情有了發洩管道,用投稿作為試金石,最後發現了自己創作的方向。不過當然,文學界山頭林立,而且文人相輕,自古而然,要考慮到「政治」的正確性,就是一種考驗。我認為就算不投稿的文友,也應該盡量與朋友分享和聽取前輩的建議,以免閉門造車,孤芳自賞。

吳老師雖然認為創作文章的結構是沒有結構的結構。但是從他推薦的散文看來,他還是很重視開頭與結尾,都很有創意。我的解讀是:凡是具有心思、能扣人心弦的結構就是好的結構。在文章的旅途中,要像跳華爾茲一樣,有節奏感,慢一點沒關係。例如先看風景,停一下,體會一下風景𥚃的意涵,甚至因此品味人生,不要讓「美」在你眼前匆匆溜走。 他強烈推薦這種外在的敍述與內在的描寫融合為一,才可以創作出一篇有個性的散文。 不過我體會到一種危機:要是作者的根基及學識不夠深厚,寫出來的句子可能達不到錦上添花的效果,反而會被認為只是一些華麗的冗句。

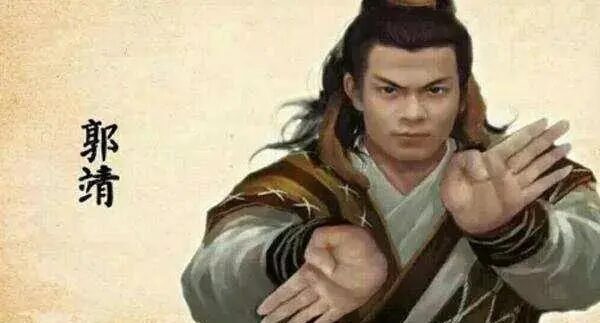

最後,我的感覺是:文章創作,有點像練武功。例如射鵰英雄傳中的郭靖,他獲得全真派及九陰真經的內功心法,再刻苦地熟練江南七怪外家功夫及洪七公的降龍十八掌,堪稱武功上乘。因此我又回頭想:在小學、中學時,為了寫作文多銘記一些經典佳句,古文成語,並非壞事。若加上畢業以後多年來對文學的興趣及廣泛的閱讀,是充實內功心法。不斷地發洩、發表和發現,是用來增進寫作技巧的外在功夫。如此內外兼修,才能夠達到吳老師建議有深度的創作:結構形式不拘一格,文章長短收放自如,行文節奏快慢有序,用詞練達而不浮誇,道出心靈感受而不俗的進階階段。如此在內、外功夫的修練之下,寫作有成,庶乎近焉。